1. Le retour sur la méthode

En

principe, l'analyse documentaire (quand elle porte sur un seul

document) doit permettre d'atteindre deux grands objectifs essentiels :

mettre en évidence l'information principale du document et replacer le document dans son contexte (et par là, dans l'idéal, expliquer le contenu du document en le reliant à son époque).

|

L'INFORMATION PRINCIPALE

Il ne faut pas se contenter de décortiquer le document en repérant les informations qu'il contient, il faut encore les hiérarchiser.

Donc : choisir celle des informations qui est la plus importante.

Pour élire cette information essentielle, il faut s'appuyer

moins sur son libre arbitre (puisque le format de l'épreuve ne

vous donne guère le loisir d'argumenter) que sur des

connaissances et des références scolaires ou culturelles

: le programme et le cours définissent implicitement les

principaux mouvements et faits à distinguer dans la

période contemporaine (la phase 1850-2000, objet de votre

étude en première S).

LE CONTEXTE

Il ne faut pas oublier de situer l'ensemble des données dans le "Siècle"

étudié, et faire référence explicitement

à l'Industrialisation et à la Modernisation, à

leurs aspects les plus évidents dans le document.

Ce serait une erreur d'éluder toute allusion au "temps long" :

nombre d'élèves escamotent cette étape essentielle

dans leur exposé !

L'idéal est de mettre en rapport le fait qu'illustre le document

avec un ou des événements, ou, quand il s'agit d'un

document montrant une évolution, de périodiser celle-ci.

|

2. La phase d'analyse proprement dite

En

fait, il s'agit de "lire" le document, d'en comprendre le

sens. Se

reporter au titre est vital : ici, c'est le "monde du travail"

qui est au

centre de l'intérêt. Il faut donc voir ce qui, dans

le tableau,

permet d'en apprécier l'évolution depuis 1850

jusqu'à nos jours : le nombre des actifs, la composition

de la population active.... et se demander d'emblée si des

ruptures chronologiques facilement explicables s'observent .

La formulation du sujet permet de comprendre - si on ne la sait pas

- ce qu'est la population active : il s'agit des "travailleurs"

(ceux et celles qui sont en situation d'exercer un emploi

rémunéré).

Tout élève bien préparé s'attend à

pouvoir démontrer grâce au document le passage d'une

économie (et d'une société) rurale à une

économie urbaine, industrielle puis post-industrielle.

|

LES DONNEES

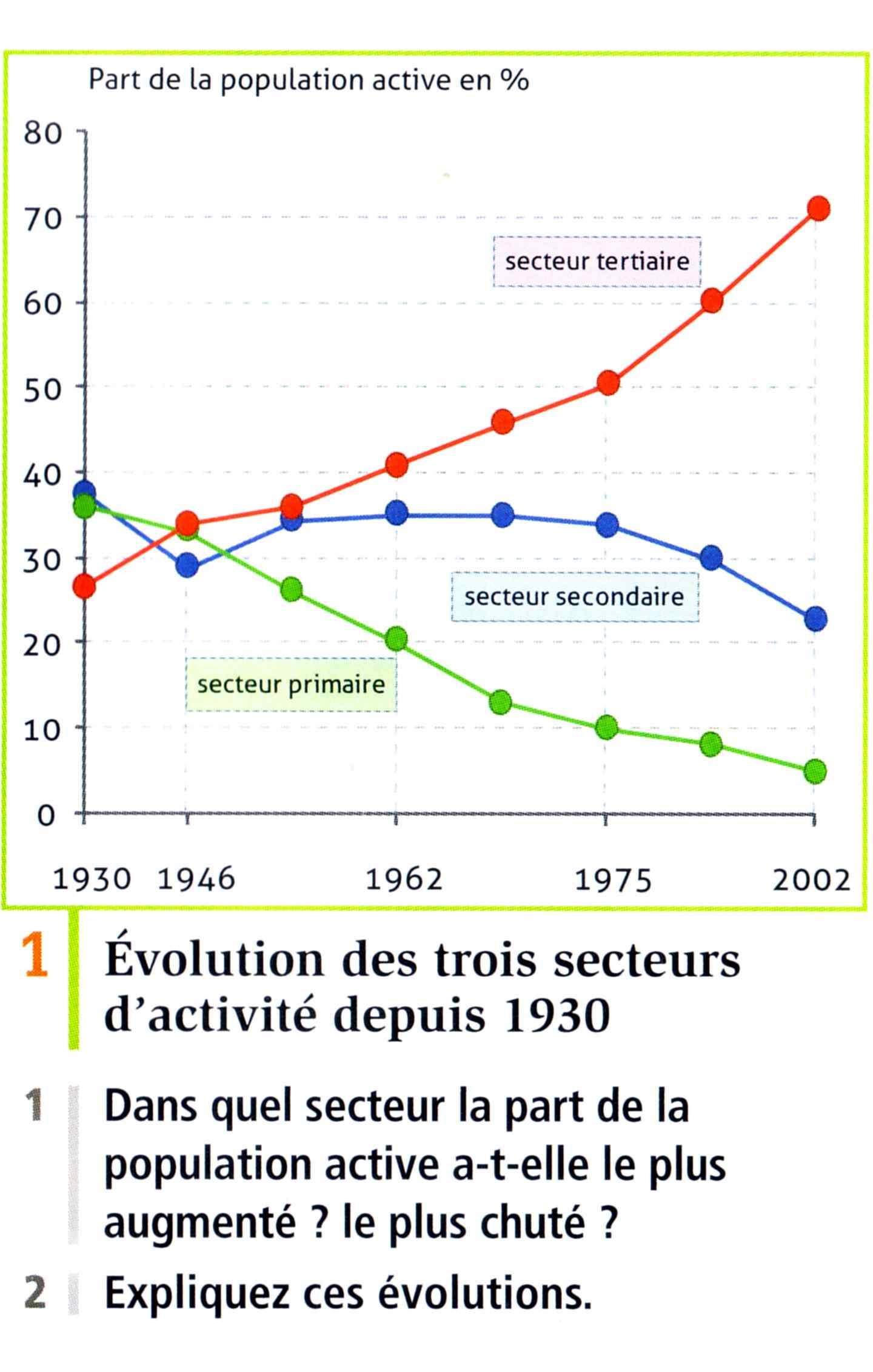

1.On observe que l'Agriculture est un secteur numériquement en

déclin, sur toute la période. Majoritaires en 1850,

représentant encore près du tiers des actifs dans les

années 1950, les agriculteurs constituent ensuite un secteur

marginal, voire résiduel en 2008.

2.Les emplois dans l'Industrie augment sans cesse en proportion

jusqu'aux années Trente, mais se stabilisent ensuite

puis commencent à décliner àprès 1975, tout

en représentant encore un quart du total des postes

ocuupés (stabilisation depuis les années 90).

3.Les services se développent d'abord lentement, de 1852

à 1930, puis "décollent". Les emplois du secteur

représentent la majorité dès 1975, puis

représentent presque les 2/3 du total des emplois

(71,9 % en 1999 et 2008).

4. La population active augmente nettement moins vite que la population

totale (car les individus en âge de travailler ne sont pas les

mêmes en fonction des évolutions de la législation

et des moeurs : plus d'actifs sont recensés en 1930 qu'en 1954

!).

5. Le chômage n'est pas mesuré précisément

en 1850 et 1906, il est faible en 1954 et encore en 1975, atteint un

pic ensuite, à plus de 10% en 1999, et semble contenu - mais

à un niveau élevé - en 2008.

LE LIEN AVEC LE CONTEXTE

L'Industrialisation se déroule en trois ou quatre

révolutions qui précipitent le déclin de

l'artisanat et de l'agriculture comme secteurs pourvoyeurs d'emplois.

Le fait marquant, entre 1850 et 1930, c'est l'expansion de la

production industrielle et l'explosion du nombre des ouvriers, dans les

pays les plus modernes, dont la France fait en effet partie (des

découvertes sont appliquées à la production :

sidérurgie et aluminium, électricité, automobile,

aviation). On

constate bel et bien que le "pourcentage d'ouvriers"

atteint son maximum en 1930 dans le

tableau .

La Grande Dépression consécutive au krach de 1929 et la

difficile reconstruction, au lendemain de la Seconde Guerre

Mondiale, semblent se traduire par une stabilisation des effectifs

industriels. En fait, ils se maintiennent au dessus du tiers des

effectifs totaux durant toute la période dite des

"Trente Glorieuses" mais diminuent sensiblement ensuite.

C'est la Révolution des technologies, qui s'amorce

dès les années Trente et explose véritablement

après 1975 ; elle renforce le poids d'un secteur tertiaire

gonflé par le développement de la grande

distribution, du tourisme et des loisirs, la féminisation de la

main d'oeuvre, l'externalisation des tâches. La

désindustrialisation relative du pays ces quarante

dernières années accentue encore la tendance.

|

3. La phase de réflexion

Avant de se lancer dans la rédaction, il convient de se demander

quel est le message principal contenu dans le document, et de bien appréhender la consigne.

Après 1930, les Services connaissent une

extraordinaire embellie et l'Industrie confirme son importance, mais

les effectifs dans l'Agriculture s'étiolent : on entre peu

à peu, après la Dépression et la Seconde Guerre

Mondiale, dans l'ère de la société de consommation

et de l'exode rural massif (le mouvement devient spectaculaire dans les

années Cinquante).

Les seconde et la troisième révolutions indutrielles

(mutations scientifique puis technologique) peuvent donc être

repérées d'après le tableau.

A la fin de la période, le chômage devenu endémique

et l'esssouflement de l'emploi industriel semblent annoncer une

prochaine mutation (liée à l'essor récent

des TIC et à l'émergence d'une société de communication ?)

|

L'ESSOR DE L'EMPLOI INDUSTRIEL... PUIS SON RECUL

Comme on peut le vérifier d'après les supports

montrés dans le Manuel (p 46, ici à gauche et p 48,

ci-dessous) la proportion des

effectifs occupés dans l'Industrie est la donnée la plus

facile à utiliser et commenter et, de ce point de vue, deux

phases sont à distinguer. Dans la première,

l'emploi dans l'Industrie ne cesse de se développer aux

dépens des autres secteurs. Dans la seconde, l'Industrie est

dépassée par les Services (et l'Agriculture

s'effondre).

Jusqu'en 1930 : l'Agriculture se tasse mais demeure un secteur

important, l'Industrie progresse notablement et

régulièrement, les services gagnent très

légèrement en importance. C'est que la modernisation de

l'économie et de la société ne fait que commencer

: les campagnes ne se vident pas mais exportent vers les villes leur

excédent naturel, les paysans sont aussi nombreux que les

ouvriers, les classes moyennes commencent tout juste à

s'étoffer, le salariat féminin demeure une réalité d'ampleur limitée.

LA CONSIGNE

LA CONSIGNE

Elle commande de développer une présentation

fouillée (nature, source, contexte) puis indique la

nécessité d'éclairer le support mais aussi - implicitement - de critiquer le document (puisque ce dernier ne "révèle" pas toutes les "évolutions").

|

La rédaction

On doit veiller à bien répondre à la question posée :

*être clair sur la nature et la valeur du document (PRESENTATION)

* dégager les phases dans le mouvement de la population active (DEVELOPPEMENT)

*indiquer rapidement les limites du support (CRITIQUE)

Il faut bien sûr essayer d'avoir une syntaxe appropriée

mais, dans ce type d'exercice (un quart de la note globale au

Baccalauréat) on n'attend pas forcément de grandes

qualités littéraires .

Notation : Il ne s'agit pas pour le correcteur de bâtir un devoir

idéal par rapport auquel l'élève sera noté.

Toute initiative judicieuse sera valorisée et, de facto,

toute restitution de connaissance... parfois même, quand

elles ne sont pas en rapport direct avec la question posée, ce

qui est contestable !

Connaître les notions de secteur primaire, secondaire et

tertiaire et les utiliser convenablement serait sans doute un "plus"

appréciable, de même vous pourriez avec raison

déplorer l'absence d'indicateurs sociologiques tels que le % de

bacheliers (allongement des études,

élévation de la qualification) qui pourraient illustrer

les progrès sociaux mais expliqueraient partiellement la

stabilisation du nombre des actifs. D'autres bonifications sont

envisageables si des exemples sont cités à propos

(par exemple, celui d'André Citroën comme industriel

précurseur de la seconde révolution industrielle, de la

réclame et du "Fordisme" importés des Etats-unis).

Attention : la notion de 3ème Révolution Industrielle ne

fait pas consensus ; précisez quelle acception vous validez.

à chaque fois que vous utilisez la formule. |

Proposition d'introduction (barème : environ 3 points sur 10).

Le tableau porté à notre attention

montre l'évolution de cinq données concernant le

monde du travail en France depuis 1850 (moment du décollage de

la Seconde Révolution Industrielle ou "mutation scientifique"

dans laquelle l'Europe occidentale joue un rôle

décisif) jusqu'à nos jours. Les données ont

été compilées par l'INSEE, organisme officiel qui,

depuis sa création en 1945, collecte

et publie les informations statistiques de l'économie

française, aujourd'hui encore l'une des plus

développées au monde malgré un contexte de vive

concurrence internationale qui fragilise les anciens pays

industrialisés, confrontés aux ambitions des nations

émergentes. On dénote la part de chacun des grands

secteurs d'activité dans l'emploi national, le nombre des actifs

et le taux de chômage, lequel est resté

élevé depuis une quarantaine d'années, donnant le

sentiment d'une "crise" de longue durée.

Proposition d'analyse (barème : environ 6 points sur 10).

Pour éviter une très longue paraphrase

(proche de celle de notre analyse, dans le paragraphe intitulé "les données") laquelle, malgré sa

lourdeur, ne pourrait suffire à traiter complètement la

consigne (car elle devrait ensuite être reliée au

contexte) il serait plus efficace de s'inspirer du texte contenu dans notre

partie 3, "La phase de réflexion" qui décrit les évolutions en les

contextualisant... mais on y ajouterait quelques citations

(telle donnée, telle valeur, telle année) voire des

explications (par exemple sur l'externalisation des tâches qui

dégonfle automatiquement les emplois dans l'Industrie) ; de

cette

manière on éviterait de recopier le document tout en

traitant complètement la consigne.

Proposition de conclusion (barème 1 point sur 10).

Les informations de l'INSEE sont reconnues comme

très fiables,

mais il est facile de montrer au moins l''une des limites du support.

Par exemple, le fait qu'il nous renseigne sur la situation à

sept dates, et non en continu. Ou bien que des informations

statistiques manquent aux dates les plus anciennes, ou encore que les

indicateurs sont

parfois contestés, tant il est vrai que la définition du

chômage ou des secteurs d'activité est sujette à

caution. L'appel de main d'oeuvre dans l'Industrie est visible,

pas ses conséquences principales (taux d'activité des

femmes en augmentation, immigration de travail). |